La fuerza del descendimiento: Canto fúnebre, Eblin Grueso.

La obra de Eblin Grueso activa un cruce singular entre archivos visuales y memorias encarnadas: la memoria colectiva —siempre situada—; el archivo iconográfico y religioso, con su promesa de redención; y el archivo forense, que registra la violencia estructural del conflicto armado en Colombia.

La fuerza del descendimiento: Canto fúnebre, Eblin Grueso (2024). Premio Sara Modiano, Sala Artbo Chapinero. Acompañamiento y texto curatorial: Yolanda Chois.

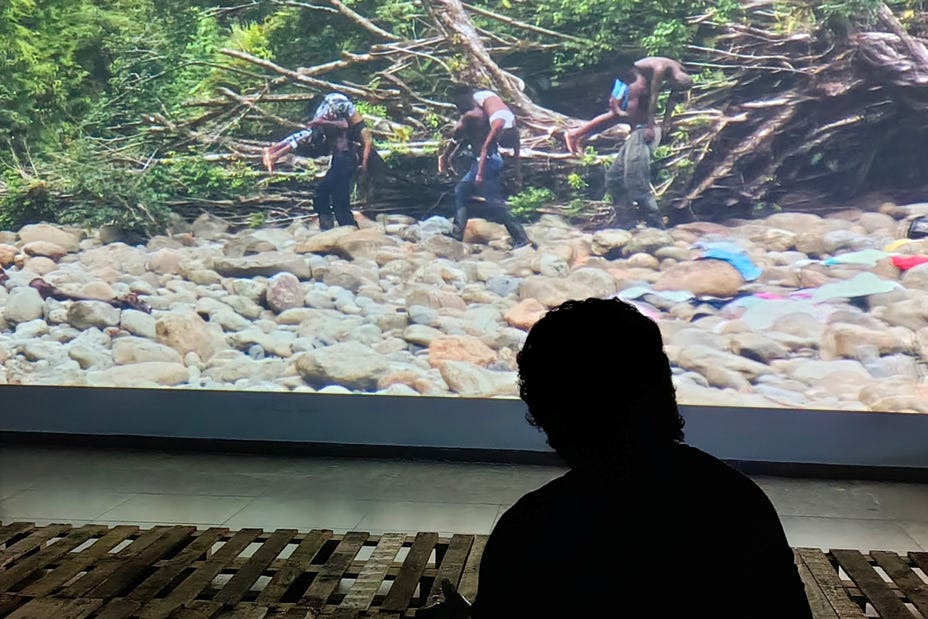

A la sala entramos agachados, atravesando una especie de túnel. Luego nos incorporamos. En el piso hay estibas de madera, por lo que es necesario prestar atención a cómo se camina. Esa decisión de montaje, además de tener una función escenográfica, logra suspender la distracción con la que ingresamos. También resulta coherente como preparación para lo que se encuentra al interior. La imagen audiovisual se proyecta sobre la pared. La escala de los cuerpos es semejante a la nuestra. Esa sincronía de tamaños, junto con el sonido, contribuye a que prestemos atención, a que entendamos, de repente, que lo que ahí se presenta exige que lo miremos. Ya lo habíamos visto antes; sin embargo, la puesta en escena que aquí se configura introduce cambios significativos.

Primer descendimiento, Vacío[1]:

Lo primero que sorprende es el tipo de acción física con la que se trasladan los cuerpos —sobre el hombro o arrastrados— y luego el modo en que son lanzados al río. Quienes realizan la acción son hombres jóvenes de Santa María de Timbiquí, Cauca. Lo hacen como si se tratara de una acción rutinaria, sin ningún dramatismo o gesto facial. Solo el tipo de movimiento que produce el peso cargado sobre el hombro o la espalda, o el esfuerzo que requieren los brazos. El cuerpo de un hombre es arrojado desde la orilla con la fuerza y el impulso de la pierna de quien lo empuja. Todos aparecen como cuerpos inertes: cabeza, brazos y piernas descolgados.

El primer cuerpo que vi lanzar al río fue el de una mujer joven. La acción muestra a un hombre que desciende por la montaña cargando un cuerpo como si fuera un saco de arena o tierra. Esto remite al repertorio de movimientos físicos que suelen realizarse en oficios repetitivos, como el de quienes se ganan la vida cargando y descargando bultos.

Es el mismo movimiento que se observa continuamente en la plaza de mercado, entre el camión y la carnicería, la panadería o las zonas de construcción

El texto de sala explica:

Primera imagen: Caminaban por el borde de la peña del río Timbiquí. Se preparaban para encarnar la acción de Vacío. Cada uno cargaba el cuerpo de otra persona que sería lanzada al río. «Tenía que confiar en aquella persona que le tocaba lanzarme al vacío», cuenta Layi, una de las participantes. Son gestos que, al repetirse una y otra vez —ahora en un acto de simulación, pues no estamos arrojando cuerpos sin vida al río—, logran acuerpar y transformar esa memoria del miedo y del horror. Son acciones que permiten enfrentar esos hechos de violencia extrema que habitan en la memoria colectiva. También permiten hablarle al río, sanarlo: un río que, como muchos en este país, se han convertido en una fosa fluvial de la guerra. Así, en cada repetición del gesto, la confianza fue ganando lugar y el miedo, fue retrocediendo.

La acción en video recuerda inmediatamente dos obras anteriores de Eblin Grueso, exhibidas en la Sala de proyectos de la Universidad de los Andes en agosto de 2021 –cuando aún era estudiante de Bellas Artes en Cali-, la instalación Ni la muerte nos separa, constaba de cuatro piezas, según las palabras del artista:

La primera pieza que compone esta instalación es un telón, colgado al interior de un edificio alto, acá en la universidad. Es un tipo de telón que, en Cali, se ve mucho en las fachadas de las casas. En él hay una frase que hace hincapié en las vidas de las personas negras e indígenas. El texto dice: “La vida de las personas negras e indígenas importa.”

Luego, al entrar en la sala, encontramos tres piezas más que construyen toda esta instalación. Aquí vemos un cuerpo colgado, que de alguna forma hace alusión a la muerte de líderes sociales, a esa resistencia del cuerpo en un territorio tan violento como el que nos ha tocado habitar.

Detrás, puede verse también un performance titulado Resistiendo, en el que parto desde la casa, en el Distrito de Aguablanca —donde viví cuando llegué a la ciudad de Cali— y camino con un bulto de tierra hasta la Universidad de Bellas Artes.

Más atrás se proyecta un video performance titulado El Vato, protagonizado por un personaje que sale a pescar a las casas de los vecinos, con la intención de recolectar algo y compartir con la comunidad.[2]

Mientras se está en Canto Fúnebre, es imposible no pensar en la pieza Resistiendo, en la cual el artista realizó la acción de caminar desde Aguablanca hasta el Instituto de Bellas Artes cargando un bulto de tierra sobre el hombro. La segunda imagen es la del carguero: vemos una palma de plátano envuelta en una sábana blanca, amarrada a un largo palo. El “cadáver” ha sido reemplazado y aparece sostenido entre dos columnas de madera. La puesta en escena incluía la posibilidad de detener el traslado del cuerpo. Al acercarse, se observa que la palma está sembrada en un balde y sostenida por la tela. Se la ve viva y saludable: ha sido regada y cuidada. En el piso hay gotas de agua de color terroso.

La decisión de reemplazar el cadáver por la palma supone el paso de lo muerto a lo vivo, de la degradación al crecimiento, de la pérdida a la anticipación del fruto, y en él, la posibilidad del alimento para otros.

Volviendo a la experiencia en la sala, vemos los cuerpos de los niños mientras son lanzados con fuerza al río desde la saliente de una piedra en la montaña. Y entonces surge la posibilidad —y la necesidad— de pensar en la tras-escena de esta imagen en movimiento: superado el miedo del inicio, ¿cómo habrá logrado este grupo de niños evitar la risa y la bulla mientras caían? Por un momento, es posible imaginar la escena de un río donde hay risas y juego, mientras otros preparan el sancocho.

Lo cierto es que esta es la secuencia que más me impacta. En ella, la palma de plátano como imagen de vida cobra un nuevo sentido. No se trata solo de la transformación de la imagen del carguero —esa que hemos visto repetidamente en la prensa y que se multiplica en la obra de Beatriz González—, donde el gesto anonimiza y petrifica el hecho de que, tras ser recuperado y trasladado, se abre la posibilidad significativa del proceso fúnebre. Es decir, en la variación que la obra de Eblin Grueso introduce en el archivo visual del conflicto armado en Colombia, existe la necesidad de un duelo que se realiza. Además, los cuerpos que cargan los cargueros jamás son ajenos ni para siempre anónimos: por el contrario, son los hijos, los hermanos, el padre o la madre de alguien.

Mientras en la sala continuamos viendo —una y otra vez— distintos cuerpos que descienden de la montaña, cargados hasta ser arrojados o lanzados —ya sea desde la orilla, la saliente de la montaña o la canoa—, surge una pregunta: ¿Cómo se nombra este tipo de caída estrepitosa de un cuerpo humano al caudal de un río? “Lanzar implica un peso muerto que cae por efecto de su propia masa, y una corporalidad activa que imprime fuerza al movimiento. ¿Desciende el cuerpo lanzado? Desciende una vez el río lo recibe; entonces, la densidad del peso cambia, desciende y se pierde bajo el agua.

El archivo que ahí se abre es el de la historia del conflicto armado y la violencia política en Colombia, así como el uso de los ríos como opuesto a la tumba en tierra: la práctica de lanzar los cadáveres al caudal del río como estrategia de que, al perderse, también se pierda la posibilidad del duelo al tiempo que se obstruye la justicia.

En el informe de la Comisión de la Verdad se incluye, con el título Nuestros ríos son fosas comunes, el siguiente poema:

Si los ríos pudieran hablar

«Navegando sobre un río silencioso dijo un hermano:

“Si los ríos pudieran hablar, cuánta historia contarían…”

Y alguien habló desde lo profundo de esa selva misteriosa:

“La historia es tan miserable que los ríos prefieren callar…”»

—De los ríos, Fredy Chikangana, poeta Yanakuna Mitmak.

Al archivo de la visualidad del río como acuafosa pertenecen, entre muchas otras referencias, el largometraje El río de las tumbas (1965), la obra El Río Cauca (2002) de Fernando Botero y Treno (2007) de Clemencia Echeverri. Sin embargo, en la obra de Eblin Joban Grueso Cuero (1994), el río no es solo una imagen de referencia, un documento o una historia oída o leída: es el río del territorio en donde nació y creció (Santa María de Timbiquí, Cauca). Es el río saqueado, vulnerado y contaminado por la minería ilegal internacional; el mismo en el que tuvo que trabajar en la extracción de oro de forma artesanal antes de migrar a Cali. También es quien, organiza la vida del pueblo, el único medio de acceso a este pueblo del Pacífico caucano, al cual —como se menciona en el texto de sala— no se puede llegar por carretera, sino únicamente por el río, desde el mar y, principalmente, desde el puerto de Buenaventura.

Segundo descendimiento Sin alma[3]:

En la sala leemos:

Filas sin fin de contenedores en un patio impenetrable en Buenaventura. Un grupo de mujeres cantadoras recibe en sus brazos un cuerpo que desciende desde la altura de dos contenedores apilados a unos seis metros. Ellas cantan un alabao, mientras el cuerpo baja con unas sogas:

A la orilla de la corriente

Dónde calmaría mi llanto

Cuerpos nobles desgarrados

Bajo el cielo dejan sus rastros

Ese descendimiento es una imagen de trascendencia; el alabar es un compromiso que las comunidades negras tienen con sus muertos, el pendiente de poder cantarles, de trascender y sanar todas las muertes. Es el estar juntos alabando, cantando a quienes se han ido: un acto que impregna la atmósfera de la ritualidad necesaria para que las almas puedan hacer su tránsito, mientras los cuerpos quedan aquí, así eso muchas veces signifique que quedan vagando río abajo o perdidos en la selva tupida.

Otro tipo de archivo se abre con el repertorio de la performance de Eblin Grueso. En este caso se trata de las imágenes que conforman, en la liturgia cristiana, la escena de la Pasión. El evangelio de Marcos propone la imagen de un hombre llamado José de Arimatea, quien al atardecer asume la responsabilidad de descolgar el cuerpo de Jesús. En todas las narraciones aparece como un acto de valentía; en la descripción de Juan se aporta el detalle de la mirra que compra este hombre para ungir el cuerpo. Las dos escenas que conforman la narración necesariamente son el descendimiento y la deposición en el sepulcro. Con el tiempo, las mujeres asumirían un papel protagónico tanto en la escena como en la tradición iconográfica.

La imagen del cuerpo de Cristo mientras desciende —como si estuviera dormido— se relaciona con la imagen de Cristo como segundo Adán. Su cuerpo es entregado como ofrenda. Adán dormido en el paraíso se relaciona con el sueño de Jesús; en la patrística, se dice que del costado de Jesús nació la Iglesia. María como la Iglesia, Cristo como segundo Adán. En algunas representaciones en relieve de la escena, el cuerpo de Jesús parece alargarse hasta la madre, y en ese gesto la promesa de restauración del vínculo.

La relación entre la iconografía cristiana de la muerte y resurrección está presente en la reflexión de Eblin sobre la forma como se ha moldeado la memoria en Santa María de Timbiquí. Al respecto, en su tesis de 2024 dice:

Las ceremonias de la muerte en las comunidades negras del Pacífico colombiano tienen cimiento en las herencias ancestrales que se han transmitido de generación en generación. La muerte en Santa María no representa el fin; es la apertura de una puerta a otro mundo desconocido que trasciende más allá de lo terrenal. La negación a la no existencia está influenciada por la religión católica, con la creencia de que la vida no termina con la muerte, sino que continúa en otro plano [4]

En el audiovisual vemos el descendimiento del cuerpo del artista desde lo alto de dos contenedores superpuestos. Dos hombres, desde arriba del contenedor, descuelgan —sostenido con arneses— el cuerpo del artista. Tres mujeres cantadoras, con sus trajes, esperan que se complete el descendimiento. Al tiempo que esto ocurre, escuchamos y vemos su canto, y entonces, como en los ritos, el tiempo cambia.

Las cantadoras mecen el cuerpo mientras cantan. Cantan despacio, con calma. Mientras el canto se canta, el tiempo se alarga; cada estrofa ata lo ido con lo dicho. Despedir cantando, como si se arrullara con la voz el cuerpo de quien se ha ido —como se acuna a un recién nacido—: el canto fúnebre como anacronía es un arrullo de despedida, también de bienvenida a la memoria colectiva.

El archivo de las imágenes del cuerpo inerte del hombre joven que es recibido por el cuerpo de la mujer-madre tienen algunas representaciones muy sugestivas, como la que a continuación se incluye.

En este caso, como sucede en la obra Sin alma, lo que continúa después del descendimiento y que se encarna en la corporalidad de la madre —quien toca el cuerpo con la mano velada— es la restauración del vínculo entre el cuerpo de la madre y el del hijo, de lo sobrenatural y la historia humana. Como si se tratara de un organismo que, al ser trasplantado, vuelve a tierra para ser sembrado y producir fruto.

En la sala se escucha el canto, mientras esos otros archivos de imagen se actualizan.

Continuando con la iconografía y la celebración de los primeros funerales, la imagen del descendimiento como imagen del “abrazo imposible” vincula la escena de la piedad: el cuerpo de Jesús inerte no es simplemente un cadáver, es un cuerpo que se entrega. En el siglo XIV, quien recibe el cuerpo —y por ende el abrazo— será la madre. Aparece también María Magdalena a los pies de Cristo, reforzando la importancia de las mujeres en el proceso de sanación del cuerpo[5]. Hay una circularidad en la escena del descendimiento y la piedad; ambas son imágenes de “vísperas”, es decir anticipan aquello que está pronto por venir.

La misma circularidad puede encontrarse en la obra de Eblin Viaje en el tiempo (2022–2024), específicamente si pensamos en la escena del traslado del sarcófago desde Santa María de Timbiquí hasta Cali.

Sobre la performance escribe Eblin[6]:

Es mi cuerpo que es transportado dentro de un sarcófago, desde Santa María por tierra, río, mar y carretera; apoyándose en medios de transporte como lancha, barco y carros hasta la ciudad de Cali. Dos lanchas de motor remo que me prestó mi tío Tilson Grueso fueron el medio en el que se bajó el ataúd de peña y los cargueros, junto a mi padre, mi madre y Vercelli. En total éramos catorce personas con destino a Corozal de Timbiquí, donde se encontraba el barco VALOIS MAR MC01-07-05, que llevaría el sarcófago hasta Buenaventura.

La acción se completa o cierra con la llegada del sarcófago en la Asociación Casa Cultural del Chontaduro. En el relato sobre Retorno, Eblin menciona:

Al tiempo que se desarrollaba toda la acción performática desde el terminal de Cali, a las afueras de la Casa del Chontaduro, se preparaba un sancocho para compartir con todas las personas que asistieron al encuentro. Este gesto comunitario hace parte del rol que ha tenido la mujer en la construcción y lucha por mantener la unidad familiar. Hace parte de las dinámicas machistas, pero si no fuera por la mujer, esa unidad familiar no existiría.

La obra de Eblin Grueso activa un cruce singular entre archivos visuales y memorias encarnadas: la memoria colectiva —siempre situada—; el archivo iconográfico y religioso, con su promesa de redención; y el archivo forense, que registra la violencia estructural del conflicto armado en Colombia.

Sin embargo, a propósito del segundo es posible y pertinente reemplazar “redención” por “resurrección”, especialmente si se tiene en cuenta que en su práctica la comunidad no es un sujeto pasivo que espera ser salvado, sino agente activo en la reconstrucción de la vida colectiva. Desde una perspectiva teológica y política, la resurrección no solo remite al regreso de la vida tras la muerte, sino a un gesto que desborda lo individual y se proyecta como acto transformador.

Una referencia útil es James H. Cone, teólogo afroamericano fundador de la teología negra de la liberación. En The Cross and the Lynching Tree (2011), Cone sostiene que la resurrección no es una promesa abstracta de consuelo, sino una afirmación de la vida frente a la muerte impuesta por sistemas de opresión. Escribe: “La resurrección de Jesús es el grito de Dios de que la muerte no tiene la última palabra, que los crucificados de la historia pueden y deben levantarse.” Desde esta perspectiva, la resurrección no sucede en otro mundo, sino en las acciones colectivas que desarticulan la lógica de la muerte —ya sea física, simbólica o política— y reafirman la dignidad de quienes han sido históricamente violentados.

En el contexto de Canto fúnebre, la resurrección no es un evento milagroso ni un destino individual, sino una práctica comunitaria de memoria, cuidado, canto y circulación del cuerpo en el territorio. La comunidad participa activamente en esa reapertura de la vida: sostiene el cuerpo, canta el tránsito, transforma el duelo en acto colectivo. El descendimiento, entonces, no es solo el gesto de cargar un cuerpo hacia la tierra, ni el instante brutal en que un cuerpo se hunde en el agua, como ocurre en las imágenes de los ríos-fosa. A través de la performance, ese descenso encuentra una forma de cierre: no el olvido, sino la posibilidad de duelo y restitución. Se convierte en un movimiento más de una liturgia que no concluye en el entierro, sino que abre el camino para que ese cuerpo —acompañado, cantado, sostenido— continúe levantándose.

Notas

[1] Título: «Vacío”. Año: 2025.Tipo de obra: Videoinstalación, «Vacío, Santa María de Timbiquí» Participantes: Ana Leiva Cuero, Adrián Grueso, Carlos Enrique Grueso, Darwin Díaz, Elkin Yesid Grueso, Emerson Montaño, Erli Dayana Montaño, Harold Enrique Vidal, Herminsul Grueso, Jhonatan Vente, Jorge Carabalí, Layi Samira Díaz, Luis Bonilia, Luis Neider Hinestroza y Meryin Hernández.

[2] El registro de la exposición puede verse en: https://facartes.uniandes.edu.co/arte/sala-de-proyectos-exposicion-ni-la-muerte-nos-separa-de-eblin-grueso/

[3] Sin alma Cantadoras: Andrea Mosquera • Daniel Vidal • David Paredes • Elena Hinestroza • Emerson Caicedo • Felipe Rayo • Josy Martínez • Luz Stella Ruiz • Lyan Quartas • María Beiza Germania • Romario Paz Gómez • Sobeida Gallego • William Bravo•

[4] Grueso, E. J. (2024). Viaje en el tiempo. Recuperado de:https://repository.bellasartes.edu.co/handle/123456789/738

[5] https://www.comisiondelaverdad.co/mujeres-afrocolombianas-victimas-de-violencia-sexual-en-el-marco-del-conflicto-armado-buenaventura

[6] Grueso, E. J. (2024). Viaje en el tiempo. Recuperado de: https://repository.bellasartes.edu.co/handle/123456789/738

[7] Tomada de https://www.artbo.co/feria2024/Artecamara/2024/Eblin-Grueso